"Wie sicher sind unsere Lebensmittel?" Prof. Rychlik bei TUM@Freising

Was kann man denn überhaupt noch essen? Jahr für Jahr ein neuer Lebensmittelskandal, Tag für Tag eine neue Studie über einen krebserregenden Stoff, den wir uns täglich zuführen. Prof. Rychlik widmet sich in seinem Vortrag bei TUM@Freising dem Thema „Wie sicher sind unsere Lebensmittel? Gefühlte, reale und unbekannte Risiken“.

TUM@Freising ist die Vortragsreihe der TUM School of Life Science, die die Forschung am Campus Weihenstephan in die Freisinger Öffentlichkeit trägt. Es geht um Themen der Wissenschaft, die aus dem Alltag gegriffen sind, Diskussion und Austausch mit dem nicht-akademischen Publikation ist das Ziel der Vortragsreihe.

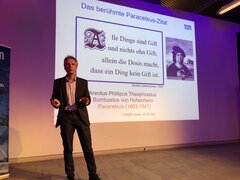

Entsprechend alltagsnah führt Prof. Rychlik in das Thema ein. Schnitzel und Pommes, dazu ein Bier – kann man das überhaupt noch verantworten? Acrylamid in den Pommes, polyzyklische Aromaten im Schnitzel, Glyphosat im Bier, eine reine Teufelsmischung? Aber auch die „gesündere“ Alternative hat es in sich, Lachs mit Reis und Smoothie wartet mit Methylquecksilber-, Arsen- und Mykotoxin-Kontaminationen auf. Es bedarf bei der Bewertung von Lebensmittelsicherheit eines differenzierten Vorgehens. Die Unterscheidung von Gefährdung und Risiko (hazard und risk) gehört beispielsweise dazu. ‚Gefahr‘ bezeichnet das Potenzial eines Stoffes Schaden (z.B. Tumorerkrankungen) zu verursachen, ‚Risiko’ hingegen die Wahrscheinlichkeit, dass es bei Exposition zu Schaden kommt. Eine Risikobewertung beinhaltet daher immer auch Fragen nach dem Kontext der Aufnahme, beispielsweise wie oft, wie lange und wie stark jemand einer Gefahr ausgesetzt ist. In diesem Unterschied von ‚Gefahr‘ und ‚Risiko‘ liegt beispielsweise auch der Grund, warum das Pestizid Glyphosat von der Internationalen Agentur für Krebsforschung in einer Gefährdungsbeurteilung als „wahrscheinlich krebserregend“ eingestuft wurde, während das WHO/FAO Pestizid-Gremium in einer Risikobewertung davon spricht, dass von Glyphosatrückständen in Lebensmitteln kein Krebsrisiko ausgeht.

Entsprechend differenziert wird im Vortrag auch auf die Kanzerogenität von anderen Stoffen eingegangen, beispielsweise Acrylamid in Pommes oder Nitrosamine und polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe in rotem Fleisch. Es handelt sich dabei, im Gegensatz zu Glyphosat, nicht um ‚absichtlich‘ in den Produktzyklus eingeführte Stoffe, sondern um ‚unbeabsichtigt‘ auftretende Kontaminanten. Acrylamid entsteht hauptsächlich bei der Erhitzung von Kartoffel- und Getreideprodukten, weshalb sich eine niedrige Temperatur (unter 180 °C) bei der Zubereitung von Pommes empfiehlt. Beim Thema Fleisch legen epidemologische Studien dar, dass der Konsum von rotem Fleisch mit einem statistisch erhöhten Darmkrebsrisiko assoziiert ist.

Als aktuelles Thema wurde auf die „Ewigkeitschemikalien“ PFAS (Per- und Polyfluorierte Alkylsubstanzen) eingegangen. Es handelt sich dabei um stabile organische Verbindungen, die diverse Anwendungen haben und von Lebensmittelverpackungen über Textilien bis zu Halbleitern Verwendung finden. Aufgrund ihrer ökologischen (nicht vollständig abbaubar) und gesundheitlichen Problematik werden von Industrie und Politik aktuell das Outphasing und Verbot von PFAS in Angriff genommen.

Auch eigene Forschungsthemen unseres Lehrstuhls wurden behandelt. Pyrrolizidinalkaloide, die in unserer Forschungsgruppe im Rahmen einer Masterarbeit in Milch quantifiziert wurden, gelangen hauptsächlich durch Weidepflanzen und tierische Produkte in den Nahrungsmittelkreislauf. Hohe Gehalten an Pyrrolizidinalkaloide finden sich in verschiedenen Gewürzen und Tees.

Der Vortrag umfasste somit eine große Bandbreite an Schadstoffen in Lebensmitteln. Von natürlichen und synthetischen, bis zu ‚absichtlich‘ und ‚unabsichtlich‘ eingeführten Kontaminanten wurde eine breite Palette aktueller Debatten abgedeckt. Als Fazit des Vortrags verwies Prof. Rychlik auf die Bedeutung der wissenschaftlichen Unabhängigkeit von Risikobewertungsinstituten. In Deutschland ist das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) von staatlichen, industriellen und gesellschaftlichen Akteuren beinahe vollständig unbeeinflusst und steht mit dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) und dem Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) beispielsweise lediglich beratend in Kontakt. Dieses Unabhängigkeitssystem hat sich vor allem durch die BSE-Krise als notwendig herauskristallisiert. Für eine aufgeklärte und im Sinne des Bürgers stehende Risikodebatte ist dies der erste Schritt. Wissenschaftlich fundierter Journalismus, integre politische Institutionen und etwas Eigeninitiative einer mündigen Konsumentenschaft sind weitere notwendige Schritte, damit Nahrungsmittelsicherheit letzten Endes auch flächendeckend in den Haushalten ankommt.

Der Vortrag ist hier per Videoaufzeichnung einsehbar.