VITALAB – Nutzbarmachung von Nebenströmen der Obst- und Milchverarbeitung für die Entwicklung innovativer Lebensmittel mit erhöhtem Vitamingehalt durch Milchsäurebakterien

Eine ausreichende Versorgung mit Vitamin B9 (auch Folat genannt) ist vor allem für Schwangere von großer Bedeutung, da ein Mangel das Risiko von Neuralrohrdefekten und anderen Fehlbildungen des Fötus massiv erhöht. Darüber hinaus wird eine Unterversorgung mit der Entwicklung bestimmter Krebsarten, Alzheimer und Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Verbindung gebracht. Leider liegt die tägliche Folsäurezufuhr weltweit deutlich unter den Empfehlungen. Zusätzlich gibt es, anders als in Brasilien und anderen außereuropäischen Ländern, in Deutschland keine obligatorische Anreicherung von Lebensmitteln, da die Supplementierung mit Folsäure zunehmend Besorgnis über unerwünschte Nebenwirkungen durch die übermäßige Aufnahme der synthetischen Form des Vitamins auslöst. Ziel des Projekts VITALAB ist es daher, mit Hilfe ausgewählter folatproduzierender Milchsäurebakterien (LAB) Molke durch Zugabe von Fruchtnebenprodukten biotechnologisch mit Folaten anzureichern. VITALAB startete im Frühjahr 2020 im Rahmen der Initiative Bioökonomie International 2017, die gemeinsam vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und der São Paulo Forschungsgemeinschaft (FAPESP) gefördert wird. Das Projekt hat eine Laufzeit von 36 Monaten und wird vom Lehrstuhl für Pharmazeutische und Biochemische Technologie und dem Lehrstuhl für Lebensmittel und Experimentelle Ernährung an der School of Pharmaceutical Sciences, University of São Paulo (USP), São Paulo, Brasilien und dem Lehrstuhl für Analytische Lebensmittelchemie an der TUM School of Life Sciences, Technische Universität München (TUM), durchgeführt.

Die Obst- und Milchverarbeitung ist ein riesiger Industriezweig in Brasilien und die dabei entstehenden, wertvollen Nebenströmen (z.B. Fruchtschale, Eigelb) werden derzeit in großer Menge verschwendet bzw. nicht wieder verwendet. Daher sollen diese Nebenströme als Substrate für die Fermentation verwendet werden, um die Folatproduktion zu optimieren. Somit stellt dieses innovative Verfahren eine interessante Alternative zur Bioanreicherung und Erhöhung des Folatgehaltes in Lebensmitteln dar. Durch die Entwicklung dieser Produkte wird nicht nur die Versorgung mit diesem wichtigen Vitamin in Deutschland und Brasilien erhöht, sondern auch die Verschwendung bei der Lebensmittelproduktion und -verarbeitung verringert. Dies unterstützt die Globale Initiative gegen Lebensmittelverluste und -abfälle der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO). Die Abfallreduzierung ist auch von großer Bedeutung für einen nachhaltigen Konsum und Produktion, Nummer 12 der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen. Darüber hinaus wird auch Ziel Nummer 2 angesprochen, nämlich "Kein Hunger", da der "versteckte Hunger" aufgrund von Vitaminmangel verringert werden kann.

Darüber hinaus ist das Projekt Teil der Internationalisierungsstrategien der TUM und der USP. Der Projektpartner der USP verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Lebensmittelmikrobiologie und untersucht pathogene und nützliche Mikroben in Lebensmitteln. Jüngste Forschungsarbeiten der Gruppe konzentrierten sich auf die Untersuchung und Anwendung von Milchsäurebakterien und probiotischen Stämmen, die in der Lage sind, eine Vielzahl nützlicher bioaktiver Verbindungen wie Vitamine, proteolytische Enzyme und andere antimikrobielle Peptide zu produzieren. Die TUM-Gruppe verfügt über langjährige Erfahrung in der Entwicklung von Analysemethoden für bioaktive Spurenstoffe, insbesondere für Folate. Für Folate hat die TUM-Gruppe einen Stabilisotopenverdünnungsassay (SIDA) entwickelt, der alle relevanten Vitamere und die Polyglutamat-Formen erfasst. Neben der Analyse des Folatgehaltes in Lebensmitteln untersuchte die TUM-Gruppe in verschiedenen Humanstudien die Bioverfügbarkeit von Folaten aus Lebensmitteln.

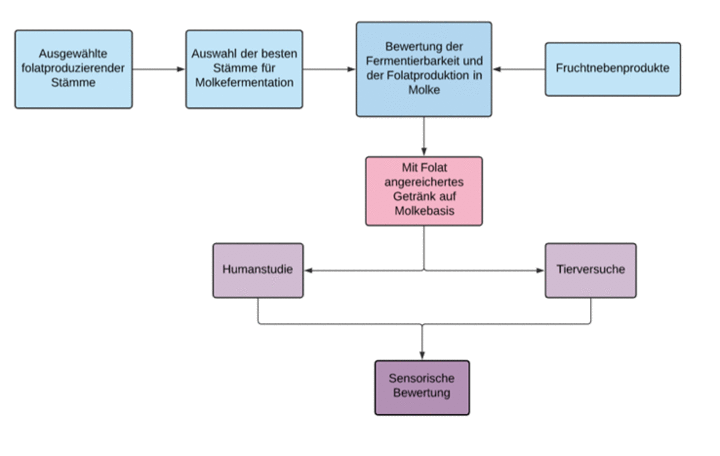

VITALAB besteht aus sechs verschiedenen Arbeitspaketen (AP), von denen der Lehrstuhl für Analytische Lebensmittelchemie in Zusammenarbeit mit dem ZIEL-Institut für Ernährung & Gesundheit der TUM das Paket 2 (Genaue Quantifizierung des Gesamtfolatgehaltes und Folatvitamerenverteilung) und die Humanstudie (AP 5) abdeckt. Außerdem wird die sensorische Bewertung (AP 6) an der TUM durchgeführt. Die Gruppe an der USP, namentlich Prof. Bernadette Dora Gombossy de Melo Franco, Prof. Susana Marta Isay Saad und M.Sc. Ana Clara Candelária Cucick wird für Paket 1 (Screening von Milchsäurebakterien für die Folatproduktion) und die Optimierung der technologischen Prozesse für einen maximalen Folatgehalt (AP 3) verantwortlich sein. Außerdem wird die Bioverfügbarkeit von Folaten aus dem Produkt in Tiermodellen (AP 4) unter der Aufsicht der USP bestimmt.

- AP 1: Screening von Milchsäurebakterien (LAB) für die Folatproduktion

Milchsäurebakterien werden in konventionellen Kulturmedien auf ihre Folatproduktion untersucht. Die Folatsynthese wird dann an Molke getestet, der verschiedene industrielle Fruchtnebenprodukte zugesetzt sind. Dafür werden die gebildeten Folate zunächst mit mikrobiologischen Analysemethoden bestimmt. Die Obstnebenprodukte, die entsprechend der Verfügbarkeit in der Obstindustrie im Bundesstaat São Paulo ausgewählt wurden, stammen aus der Verarbeitung von Drachenfrüchten (Pitahaya), Passionsfrüchten und Trauben.

- AP 2: Genaue Quantifizierung des Gesamtfolatgehaltes und der Folatvitamerverteilung

Die Stabilisotopenverdünnungsanalyse (SIDA) unter Verwendung stabiler Isotopologe von Folatvitameren, gefolgt von einer Flüssigchromatographie-Tandem-Massenspektrometrie (LC-MS/MS)-Analyse, wird für die Produkte mit dem höchsten Folatgehalt eingesetzt. Auf diese Weise wird eine genaue Bestimmung des Gehalts von vielversprechenden Stamm-Substrat-Kombinationen erreicht. Dies ermöglicht auch die Bestimmung einzelner Folatvitamere und die Vorhersage der Bioverfügbarkeit der produzierten Folate.

- AP 3: Optimierung der technologischen Prozesse für einen maximalen Folatgehalt

Die physikalischen, chemischen und mikrobiologischen Eigenschaften von Molke und Fruchtnebenprodukten sowie die optimalen Zeit-, Temperatur- und pH-Bedingungen für die In situ-Folatproduktion werden bestimmt.

- AP 4: Bewertung der Bioverfügbarkeit von Folaten aus dem Produkt in Tiermodellen

Es werden zwei Protokolle zur Bewertung der Bioverfügbarkeit der gebildeten Folate in den Molkeprodukten an Mäusen durchgeführt. Zum einen ein "Depletion-Repletion"-Modell, bei denen die Tiere zunächst einem Vitaminmangel ausgesetzt werden und zum anderen eine Präventionsstudie, bei denen die Tiere mit den Testprodukten zusammen eine vitaminarme Ernährung erhalten.

- AP 5: Bewertung der Bioverfügbarkeit von Folaten aus dem Produkt in Humanstudien

Die Bioverfügbarkeit der Folat in den Produkten wird durch eine Humanstudie ermittelt. In Kurzzeitstudien werden die vielversprechenden Produkte mit hohem Folatgehalt von sechs Freiwilligen getestet. Es werden Blutplasmaproben entnommen und die Plasmafolatkurven mittels SIDA gemessen.

- AP 6: Bewertung der sensorischen Eigenschaften der erzeugten Produkte

Die Produkte, die in den Tier- und Humanstudien vielversprechende Ergebnisse gezeigt haben, sollen abschließend auf ihre sensorische Akzeptanz getestet.

Abbildung 1: Workflow von VITALAB.